AI 쓸 때도 문화 차이? 한국은 '눈치', 미국은 '조심'

한국 직장인 절반, 생성형 AI 활용

생성형 AI가 더 이상 낯설지 않은 시대입니다.

한국은행이 발표한 조사에 따르면, 국내 근로자의 63.5%가 생성형 AI를 사용해 본 경험이 있고,

그중 절반이 넘는 51.8%는 업무 목적으로 챗GPT, 제미나이 같은 툴을 활용한 것으로 나타났습니다.

업무 시간도 꽤 할애되고 있었습니다.

AI를 활용하는 직장인들은 주당 5~7시간,

전체 근무 시간의 최대 16.6%를 생성형 AI에 쓰고 있었죠.

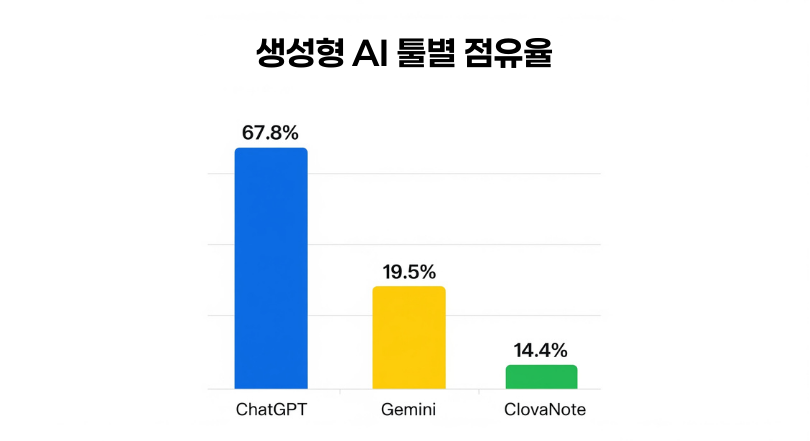

챗GPT가 가장 많이 쓰였다.

생성형 AI 툴별 점유율을 보면,

- 챗GPT(67.8%)가 압도적으로 높았고,

- 제미나이(19.5%),

- 클로바노트(14.4%)가 뒤를 이었습니다.

활용 방식은 단순한 정보 검색·요약(62.2%)뿐만 아니라,

아이디어 발상(25.3%), 데이터 분석·시각화(24.0%) 등 더 창의적이고 분석적인 업무로 확장되고 있습니다.

한국 vs 미국, 뚜렷한 차이

같은 조사에서 미국 직장인의 업무용 생성형 AI 활용률은 26.5%에 불과했습니다.

한국(51.8%)과 비교하면 절반 수준이죠.

사용 시간에서도 차이가 있었습니다.

🇰🇷 한국: 주당 5~7시간, 전체 근무시간의 최대 16.6%

🇺🇸 미국: 최대 5.4%

즉, 한국 직장인들이 더 오래, 더 적극적으로 챗GPT와 제미나이 같은 툴을 업무에 활용하고 있다는 의미입니다.

왜 이렇게 차이가 날까? 🤔

저는 이 부분이 참 궁금했습니다.

개인적인 생각이지만 단순히 “한국이 앞서 있다”라기보다는, "환경 차이가 크다"라고 생각하고 있어요. 이렇게 생각하는 이유는 아래와 같아요!

- 기업 규제 차이: 미국 대기업들은 보안·저작권 문제 때문에 챗GPT 사용을 제한하거나 차단하는 경우가 많습니다. 반면 한국은 회사 차원 도입률은 낮아도 직원들이 개인적으로 활용하는 경우가 많습니다.

- 업무 문화 차이: 한국은 “속도와 효율” 압박이 크다 보니 직원들이 스스로 새로운 툴을 찾아 씁니다. 다만 이런 적극성이 오히려 눈치로 이어지기도 합니다. ‘너무 편하게 일한다’는 시선이 있을 수 있기 때문이죠.”

미국은 도입이 신중하고 절차가 길어서 확산 속도가 더딘 편입니다. - 대체 도구의 존재: 미국은 이미 MS Copilot, Anthropic Claude, OpenAI 와 같은 API 기반 사내 툴 등을 기업 단위로 활용합니다.

그래서 “챗GPT 직접 사용률”만 보면 낮게 나올 수 있어요. - 인식 차이: 한국은 점차 AI를 “능률을 높여주는 당연한 도구”로 받아들이고 있지만, 미국은 아직도 윤리·정확성 논의가 활발합니다.

생산성 효과, 그리고 논쟁

한국은행은 이번 보고서에서 2022년 말 이후 2년 반 동안의 경제성장률 3.9% 중 1.0%포인트가 AI 활용 효과라고 분석했습니다.

업무 시간 단축 효과가 가장 크게 나타난 직군은 전문가·사무직·관리직이었습니다.

다만, 이런 효율성이 장기적으로는 일자리 축소 리스크로 이어질 수 있다는 지적도 있습니다.

하지만 반대로, 절약된 시간을 더 창의적이고 전략적인 업무로 활용한다면 새로운 기회가 될 수 있다는 시각도 있습니다.

생성형 AI, 같은 툴 다른 일상

이제 한국 직장인들에게 생성형 AI는 선택이 아니라 당연한 업무 도구가 되었습니다.

챗GPT, 제미나이, 클로바노트 같은 툴은 단순한 실험 단계를 넘어,

업무 효율과 생산성을 높이는 핵심 도구로 자리 잡았습니다.

흥미로운 건, 한국과 미국이 보여주는 뚜렷한 격차입니다.

이 차이는 단순한 “앞섰다·뒤처졌다”의 문제가 아니라,

기업 정책·업무 문화·사용 도구·사회적 인식이 다르기 때문에 생겨난 결과라는 점이죠.

마무리하며..

같은 툴을 두고도 국가별로 다른 사용 패턴이라니, 정말 흥미롭지 않나요?

앞으로 AI는 어떤 모습으로 우리의 업무 속에 자리 잡게 될까요?

저 또한 앞으로 AI와 함께 배우고 실험하며,

그 과정에서 얻은 신선한 이야기와 인사이트로 다시 찾아오겠습니다😊

#챗GPT #제미나이 #클로바노트 #생성형AI #직장인AI활용 #업무효율화 #AI생산성 #한국AI활용 #ChatGPT #Gemini #CLOVAAI